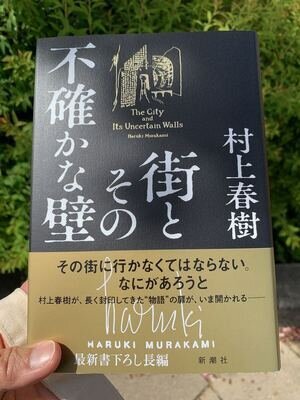

村上春樹さんの新作「街とその不確かな壁」。

発売日である4月13日木曜日、私は休みをとり、開店直後の町の本屋さんに行き入手(お店の方は、梱包からこの本を出しレジに直行してくれました)、当日の夕方に読み終えました。

そのときからあふれ出る「この物語について語り合いたい」という気持ち。

同様に本作を発売日に入手しほどなくして読み終えた二人の友人と、4月15日土曜日にZoomで語り合った内容をメモします。考察とかいう感じではなく、単に気づいたことを交換した、という感じです。

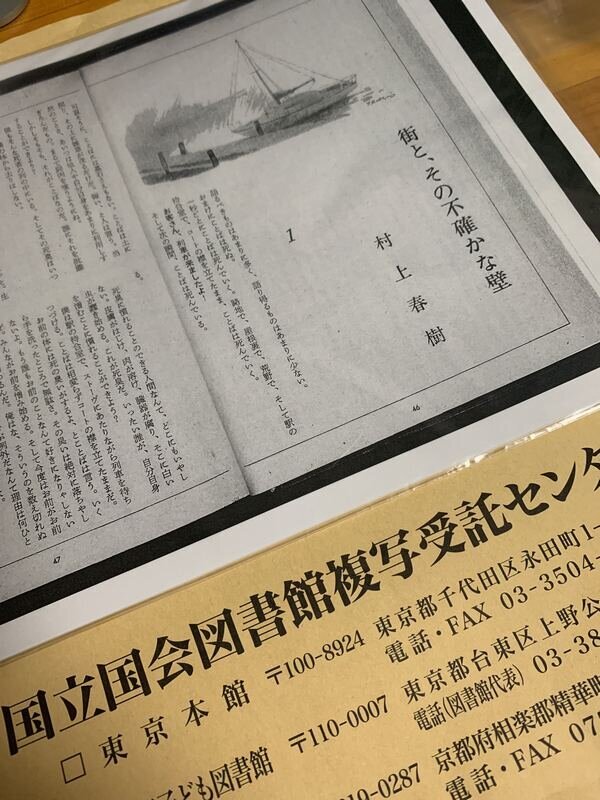

もちろん、盛大にネタバレしています。また、1980年に雑誌で発表されながらも単行本化されなかった「街と、その不確かな壁」や、その他の春樹作品の内容についても触れています。ご注意ください。

(以下、20行空けます)

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

全体的に

- 今までの作品の集大成というイメージがある

- 1980年の「街と、その不確かな壁(以下「街と、」)」や「世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド」はもちろん、「ノルウェイの森」「鼠三部作」から「海辺のカフカ」などを思い起こさずにはいられない箇所がたくさん。

- あまりにも過去作のモチーフがたくさん出てくるので、「村上春樹を読むのはこれが最初」という人には感じようがない・わからないところが多いはず(もちろん、それでも得るところが多い小説だと思うし、そういう人は逆に過去作品を読み進めるにつれて大きな驚きを感じられるだろう)。

- なので春樹さんによるファンサービスなのかと思ってしまうくらい(実際はそんなことはないだろうが)。

- 春樹さんにそんな人生の締めくくりをさせるような何かあったのかと縁起でもないことを感じてしまう。

- 過去の長編との違いとしては、惨殺とセックスがない。ユーモアもほとんどない。

- 春樹さんも70代になってその辺変わっていったのかな。どうなんだろう。

第一部

「彼女」

- 二人で出かけるシーンのみずみずしさ、明るさ。今後何度も読み返しそう。

- 「彼女」を読んで「直子」を連想しない春樹ファンがいるのだろうか。

- 出てきた瞬間から「いついなくなるのかな」と思った。

- 「先に行く」ところも「直子」。

- 彼女がどうなったのかは結局わからない。まさに"This Bird has Flown"*1

- 「彼女」が「僕」の文章をほめるところ。春樹さんの奥さんが、春樹さんとつきあうきっかけのひとつが「手紙の文章がものすごく上手だった」からだったというエピソードを思い出す。

- 壁の中の世界の「彼女」は「世界の終り」より幼いイメージ。

- 「僕」が40代になったから?それに対して「彼女」は16歳のまま。そこにある絶望感のようなものが本作に流れている。

「影」と「僕」

- この作品で一番驚いたポイントのひとつが「僕はここにとどまる」という決断。

- 「影」が「僕」に対して丁寧語を使っている(「街と、」や「世界の終り」との違い)。

第二部・第三部

図書館

- 図書館の描写も、造り酒屋の支援によるものという点も、「海辺のカフカ」の甲村記念図書館を連想せずにはいられない。

- こんな図書館で本を読んでみたい、と思わせる点も。

- 添田さんのような女性、春樹作品では珍しいかも。

- 部下にこんな人がいてくれると仕事がはかどるだろう。

- いやいや、こちらの頼りなさにあきれられたりして(それでも仕事はきっちりやりそう)。

子易さん

- あの年齢であそこまで善良な人というのも、春樹作品では珍しい気がする。

- ほんとうに「あたたかい」という印象。薪ストーブもあるし。

- 生きていないとわかったときは映画「シックス・センス」を思い出した。

- そういえばこの作品、悪人が出てこない。

- 「イエロー・サブマリンの少年」の親がそうなのかと最初は思ったが本人たちが登場したあとはむしろ気の毒になった。

コーヒーショップの女性

- 他の春樹作品にもマイノリティがよく登場するが、この女性も性欲を感じない「アセクシャル」(という言葉は使われていないが)という点でマイノリティ。

- それにしても春樹作品には独身者がよく出てくる。

- (なお、この語り合う会の参加者の一人は、自分で焼いたブルーベリーマフィンを用意しつつ参加)

季節、その他

- 第一部は夏の、第二部は冬のシーンの印象が強い。

- 「村上朝日堂」文庫版P.20で、春樹さんがル=グウィンの「辺境の惑星」を紹介していた。そこは季節が15年ごとに巡る世界。春樹さんは夏が好きだから、その惑星にいるなら春に生まれ、思春期・青年期を夏で過ごし、人生の最後にまた夏が来るといい、ということを書いていた。そのことを思い出す。

- 「実世界」にいるほうの「僕」が実は「影」だった、というのはその個所にくるまでわからなかった。

- 「疫病」のくだりは唐突だし、回収されていないように思う。何度か読むことで見えてくるものがあるのだろうか。コロナ禍で書かれたということ以外に。

- それにしても春樹さんは中野とか高円寺のあたりが好きだな。

- 結局、エンディングは「街と、」と同じなんだな。いったん第一部を書き上げた後、追加で第二部・第三部を書いたということだけど、それによって物語の締めくくりを変えたということになる。春樹さんの想いはいかに。それだけ大切な物語、ということなのだろう。

ビートルズとの関連

(私たち3人はビートルズをきっかけに知り合ったので、どうしてもこの点は気になります。)

イエロー・サブマリンと少年

- イエロー・サブマリンのパーカーの少年が出てきたとき、ビートルズだ!とじいんとした。

- 作中にもあるように、壁に囲まれた世界は少年にとってのペパーランドなんだな。理想郷。そして、音楽がない点も共通している。

- 少年が壁に囲まれた世界に行く。そこには音楽がないから、当然誰もビートルズは知らない。でも少年と「僕」は「イエロー・サブマリン」を知っている。これはまさに映画「イエスタデイ」。

- 少年の特性とビートルズという角度では、映画「アイ・アム・サム」も連想する。

フリー・アズ・ア・バード

- P.621に「あなたは立ち去ることもできます。そう、空を飛ぶ鳥のように自由に」ということばがある。

- これは「世界の終り」にも「想像というのは鳥のように自由で、海のように広いものだ。」というかたちで登場するが、91年に出た英語版では"Let yourself go, free as a bird, vast as the sea"と訳されている。

- "Free as a Bird"はビートルズが95年に発表(それ以前にジョン・レノンが録音しているが正式リリースはされていなかった)した曲。偶然かもしれないが、両方のファンとしてはうれしい。

よしてる個人の感想

- 春樹さんはほんとうに何度も「高校時代の、いなくなってしまった彼女」のことを書き続けている。世界的作家になった今も。このことと、春樹さんが一番好きな小説である「グレート・ギャツビー」の、大富豪になってもかつてあこがれた女性のことを想い続け、その女性に少しでも届けばという思いで夜な夜な豪華なパーティを開くギャツビー氏がどうしても重なってしまう。

- だから、この小説で一番心に残った一節はと問われればこう応える。

いったん混じりけのない純粋な愛を味わったものは、いうなれば、心の一部が熱く照射されてしまうのです。ある意味焼き切れてしまうのです。とりわけその愛が何らかの理由によって、途中できっぱり断ち切られてしまったようなには。そのような愛は当人にとって無上の至福であると同時に、ある意味やっかいな呪いでもあります。(P.380)

この「語り合い」について

- 同じ本を手にして、「〇〇ページのこの言葉が・・・」なんて話するの、教会で聖書を開いているみたい。

- まったくの偶然だけど、「街と、」を昨秋に国会図書館の複写サービスで取り寄せて読んでいたこと。ほんとうにラッキーというか驚く(本書のタイトルが3月に発表されたとき、3人のグループメッセンジャーは騒然となりました)。

- 去年の秋に、阪神間の春樹さん小中高時代ゆかりの地を散策したのも本作理解に役立った。これもすごいタイミング。

- 3時間かけたけどまだ足りないので、また続きをやろう。

関連メモ

注釈

*1:ザ・ビートルズ「ノルウェーの森」の副題