なぜ日本は経済成長しないのか。

前回は、それが人口のせいかどうか調べた結果、そうではない、ということまでを確認しました。

今回は、生産性について調べてみます。

日本は、他国に比べて生産性が低いと言われています。

本当にそうなのか?それが日本が伸びない理由なのか?そして、生産性はどうしたら上がるのか?を確認していきます。

目次

- 目次

- 日本が伸びていないのは、生産性が低いからか

- 生産性とは何か

- 生産性向上は〇〇ではない

- 生産性を上げるには・筆頭その1- イノベーション

- 生産性を上げるには・筆頭その2- 人的投資

- 日本はどれだけ教育にお金を使ってきたのか

- まとめ

- 関連メモ

- 注釈

日本が伸びていないのは、生産性が低いからか

日本の生産性はたしかに低い

まずは、日本が生産性が低いと言われているのは本当なのかを見てみます。

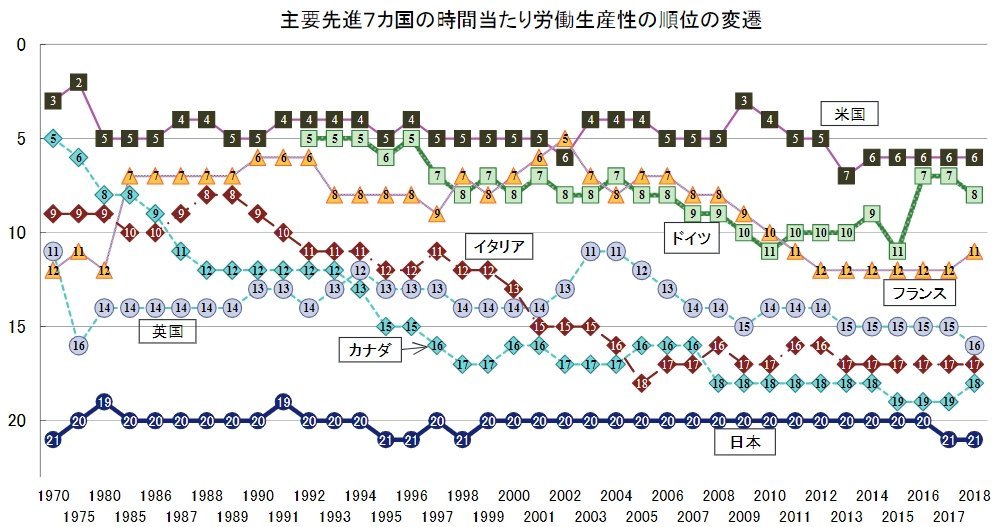

この順位を見ると、日本の生産性はOECD諸国の中では中くらいですが、いわゆる先進国の中では低い方だといえそうです。

生産性が低いから伸びないのか?

となると、日本が経済的に伸びていない理由は生産性が原因では?と思えますが、実際はどうか。

推移を確認します。

これを見ると、日本は以前からずっと低いですね・・・経済成長がまだ続いていた70年代・80年代から低い。

ということは、生産性の低さは、日本が伸びていない原因ではないということです。

ただ、ここを改善したら日本は伸びるかもしれない。いわゆる「伸びしろがある」というやつですね。

では、生産性をよくするにはどうすればいいのでしょうか。

生産性とは何か

基本的な定義

その前に、生産性とはいったい何なのかを簡単に整理しておきます。

生産性には定義はいくつかありますが、共通しているのは

生産性=アウトプット÷インプット

です。「何かを生み出すのに、どれだけのインプット(人・時間など)を使ったか」ですね。

生産性向上は〇〇ではない

ところで、生産性という言葉はよく誤解されます。以下では、「生産性とはよくこういうふうに誤解されますが、違いますよ」という例を挙げます。

- 「労働者のやる気を高めたり、もっとてきぱきすること」ではない・・・日本も含めた先進国ではあてはまらない。(ただし、発展途上国等で国民の健康に大きな問題がある場合や政情が不安定化した場合はあてはまることもある)*3

- 「賃金を下げて、企業の稼ぐ力を上げること」ではない・・・もし賃金を下げると、その企業の「稼ぐ力」(利益率)は上がる。しかし、付加価値には企業の取り分である利益だけでなく、労働者の取り分である給料や社会保険料も含んでいます。なので、利益率を上げるだけでは生産性は上がらないのです*4。

- 「賃金を上げる」ことではない・・・もし賃金を上げても、付加価値が増えるわけではないので、生産性は上がらない。

生産性について整理できたところで、いよいよ「生産性を上げるにはどうすればよいのか」を確認していきます。

以下は、特に記述がないかぎり、経済産業研究所副所長・森川正之氏による「生産性 誤解と真実」をもとにします。この本では、膨大な学術論文とエビデンスをもとに「生産性向上に何が有効なのか」が幅広い分野について網羅されており、今回のメモの目的にぴったりだと考えからです。

さて、同書では、生産性を上げるのにもっとも重要なのはイノベーションと人的投資だとはっきりと、しかも2か所*5で述べられています。

ただし、どちらも、効果が出るのに数年~10年以上かかる*6のですが・・・

まずはこの2つを詳しく見てみましょう。

生産性を上げるには・筆頭その1- イノベーション

投資しがいのある分野

イノベーションとはなんでしょうか。

同書で挙がっている例はAI(人工知能)、ビッグデータ、IoT(モノのインターネット)、ロボットなどです。

これを支えるのが研究開発なのですが、これは非常に投資のしがいがある分野なのだそうです。

過去の研究を見渡したサーベイ論文によれば、投資した額の20~30%もの利益が見込まれ、通常の設備投資に比べずっと高いのです*7。生産性への寄与もそれだけ高い、ということなのでしょう。

また、「アメリカにおける1950年~2007年の経済成長の大部分は人的資本と研究開発集約度で説明できる」との論文もあります*8。

なぜ投資しない?

(以下は個人的な考えです)ではどの企業も研究開発に投資すればよいのでしょうが、ネックは効果が出るまでに時間がかかることですね。

短期的な利益を確保する必要がある(要するに経営状況がよくない)なら、ここは真っ先に削られそう。余裕のない企業はそうするでしょう。

だから、イノベーションへの投資は、生産性向上や利益確保においてすごく「にわとりたまご」な関係だと言えるのかも。利益がちゃんと出ていればイノベーションに投資できてさらに利益を増やせるけれども、逆だと利益はどんどん下がっていくわけですから。

生産性を上げるには・筆頭その2- 人的投資

次に、生産性を上げる方法トップ2のうちのもうひとつ、人的投資について。

教育の力

教育にお金をかけることで、生産性にどんな影響があるのでしょうか。次の研究結果があります*9。

- OECD諸国の学力テストPISAのデータを使用した分析・・・国民の知的スキルの1標準偏差(PISA成績100点・日本で使われる偏差値でいうと10)の上昇が、40年間の年平均成長率を+2%ポイント近く高める

- デンマークの研究・・・生産性の企業間格差の約2割が人的資本によって説明できる。製造業に比べてサービス産業ではその格差が2倍大きくなる

さらに、教育は私的収益率*10が高く、先進諸国においては学校教育1年間の収益率は5~10%と高いこと、犯罪の削減、健康の改善と言った非経済的な効果もある*11ので、メリットはかなりあります。

教師の質を上げる

では、教育のレベルを上げるにはどうすればよいのでしょう。

教師の質がどれだけ重要か

まず、決定的に重要なのは教師の質です。このことについては複数の論文が指摘しているのですが、例を挙げます*12。

アメリカでは、最下位5~8%の教師を平均的な教師に置き換えると長期的な経済成長率を1%以上高める経済効果がある、との研究結果があります。

日本ではデータの制約が厳しいのでこういった研究が遅れているのですが、教師の質が学力に影響を示唆する研究はあるそうです。

教師の質を上げる方法

では、どうやったら教師の質を上げることができるのか。

まず、教員資格を厳格化することは無意味だとの研究があります*13。この論文は2012年に発表されていますが、日本に教員免許更新制が法成立したのは2007年、導入が2009年。間に合わなかったか・・・で、ご存じのとおり、この更新制は今年2022年に「発展的解消*14」(要するに取りやめ)となりました。

ではどうすれば?

給与水準の引き上げは成績向上にプラスの効果があります*15。どの世界でも同じですね。いい人がほしいなら給料を上げろと。当然ですが。

ただ、教師全体の給与引き上げを行うと、既存の教師の中に棚ぼたで給与が上がる人がいるので問題解決にはなりません。海外の実証研究によると、以下の方法の組み合わせだと費用対効果が高い*16そうです。

- 新規採用教員の処遇改善

- 実績評価に基づく質の低い教師の契約打ち切りまたは配置転換

これはぜひやってほしいと思うのですが、そもそも「質の低い教師」をどうやって把握するのか等、ハードルが高そうな側面があります。

それに、日本の公立学校教員の平均在校時間は11時間21分で自宅で持ち帰って仕事をした時間が46分とのこと。仮に所定内労働時間が8時間と仮定すると、毎日4時間以上残業しているのと変わりません*17。

これだと、あまりにも超過勤務が多いために疲弊し、本来の力を教育に出し切れていない教員もいるでしょうから、まずはそこから手を打つべきとも思います。道のりは遠い・・・

女性活躍社会=優秀な教員が少なくなる社会?

ところで、社会全体で女性活躍の場が増えるとスキルの高い教師が減るという研究結果もあるそうです。

優秀な女性が一般企業で活躍できなかった時代は、彼女たちが教師の道を選ぶことが多かった。賃金格差や昇進の機会において他の仕事より差別が少ないからです。しかし女性活躍の場が増えると、優秀な女性が教師になるメリットは減っていくというわけです。

このことは複数の論文で指摘されており、特にアメリカでは早くからこの問題が顕在化していたそうです。日本はこれから「教員の質の劣化が進むことが懸念される」と本書の著者は述べています。

もちろんこれは「女性の社会進出の負の側面」ではありません。教員の待遇が他の仕事に比べてよくない、という話です。

だから、優秀な教員の処遇を改善することは、この問題にも有効だと思います。優秀な女性が教師になろうという気になる可能性が増えるからです。そのために税金が多少増えても、それで数十年後の日本の生産性が上がって経済成長するのならよしとしたいところです(金額にもよりますが・・・)。

教育を受ける側への支援は?

ここまで、教員の質を上げることが生産性向上につながるという話が続きましたが、他の方法はないのでしょうか。

たとえば、教える側でなく、教えられる側へのサポートは?

教育バウチャーも有効

最近ときどき話題に上る教育バウチャー(目的を限定して個人に支給する補助金*18)の効果はどうなのでしょうか。

日本ではまだ本格的には導入されていませんが、近い制度である私立高校授業料への補助金には中退率を引き下げる効果が、東日本大震災被災地で提供された学校外教育バウチャーには学力向上傾向がみられるとのこと*19。

ということは、導入を検討する価値はある政策、といえるでしょう。

さらに有効なのは「恵まれない子供への就学前の投資」

ところで、海外の研究によると、低所得者層をはじめとするいわゆる「恵まれない子供たち」への、小学校入学前の教育の効果が大きい、という点ではほぼコンセンサスがあるのだそうです*20。

森川氏も「不利な家庭環境の子どもへの投資は、公平性と効率性の間のトレードオフがない稀な公共政策であり、出生時点での格差低減とともに社会全体の生産性を高める効果を持つ」と明確に推しています。研究者も太鼓判を押す政策のようです。

もちろん税金はかかりますが、同じお金を使うならこうした有効性の高い政策に使っていただきたいものです。

クラスの規模縮小

教育環境の改善、たとえばクラスの規模縮小はどうでしょうか。

担任の先生が担当する児童・生徒の数が減れば、教育の質も上がる・・・という話なのだと思いますが、実際はどうなのか。

これについては、「多数の研究が行われているものの依然として決着を見ていない*21のだそう。ある程度の有効性はあっても、財政負担が大きくなるし、必要な教員数が増える → 教員の平均的な質が下がる側面もあり、いいことばかりではないようです。

日本はどれだけ教育にお金を使ってきたのか

さて、生産性向上そして経済成長にとって、教育がどれほど有効なのかを見てきましたが、ここで日本の現状を確認してみましょう。

日本がこの30年、教育にお金を使っていたのなら、「失われた30年」の原因は他にあるといえます。

一方で、日本が教育にお金を使っていなかったのなら、「生産性があまり高くなく経済成長もしていない理由は教育軽視」である可能性が出てきます。

そこで、OECD諸国内での公的教育費の対GDP比順位(資料:GLOBAL NOTE 出典:UNESCO)を見てみると・・・

- 1993年・・・データのある28か国中24位

- 2000年・・・36か国中30位

- 2019年・・・36か国中36位(最下位)

残念ながら、OECD諸国中、今、日本はもっとも教育にお金をかけない国で、20年前も30年前もお金をかけないほうの国だったということがわかりました。

以上から、「日本が経済成長しない理由のひとつは、教育にお金をかけないから」という仮説は成り立つように思います。

なお、生産性改善には、イノベーションと人的投資という2トップのほかにも、いくつかのポイントがあります。働きかたや労働環境、規制緩和、税制・・・そのあたりは次回のメモで確認したいと思います。

まとめ

日本はなぜ経済成長しないのか?

- 生産性があまり高くないから?

- たしかに日本の生産性は高くない。でもそれは、日本の経済成長が頭打ちになる前からそうだった。

- ただ、生産性を上げれば経済成長できる余地はあるかもしれない。

- どうすれば生産性があがるのか? イノベーションと人的投資が2トップ。

- イノベーション。AI、ビッグデータ、IoT、ロボットなどの技術開発への投資はリターンが大きい。

- 人への投資。教育。

- 教員の質が決定的に重要。

- 日本の場合は教員労働時間の適正化がまず必要(本来の教員の力が発揮できていない)

- 優秀な教員の給与アップ

- 教育バウチャー

- 低所得者層児童への就学前支援

- ただしクラス規模の縮小は有効ではない

- 日本はOECD諸国と比べても、この30年間教育にお金を使ってこなかった国

- 教員の質が決定的に重要。

- ただし、この2つの政策は、生産性向上効果が出るまでに数年~数十年かかる。

その他の政策については、次のメモで整理しました。

関連メモ

日本はなぜ経済成長しないのかシリーズ、前回のメモ。

教育の重要性・格差といえば思い出すメモ。

注釈

*1:生産性とは | 生産性運動について | 公益財団法人日本生産性本部

*2:森川正之「生産性 誤解と真実」P.18

*3:吉川洋「人口と日本経済」P.75

*4:森川正之「生産性 誤解と真実」P.30

*5:前掲書P.252,275

*6:前掲書P.255

*7:前掲書P.30

*8:前掲書P.48

*9:ともに前掲書P.68

*10:教育を受けた個人が得られる経済的利益のこと

*11:前掲書P.67

*12:ともに前掲書P.74

*13:前掲書P.74

*15:前掲書P.74

*16:前掲書P.75

*17:教員の在校、1日平均11時間超 5割が「休憩0分」連合総研調査:朝日新聞デジタル 連合のシンクタンク「連合総研」が2022年9月7日公表。調査は同年5~6月、全国の公立の小中高校と特別支援学校の教員を対象にインターネットで実施し、約9200人が回答した(回答率92・1%)。

*18:バウチャー制度のメリット/デメリットとは? - 子どもの貧困・教育格差の解決を支援する | CFC | 子どもの貧困・教育格差の解決を支援する | CFC

*19:前掲書P.77,78

*20:前掲書P.80

*21:前掲書P.73